Borghi Medievali e Archeologia in Abruzzo: Alba Fucens - Avezzano (Aq).

Info Abruzzo > L'Abruzzo in pillole > Borghi e Archeologia

Scoprire i tesori nascosti, i luoghi affascinanti e le meraviglie naturali dell'Abruzzo

Borghi Medievali e Archeologia in Abruzzo:

Borghi Medievali e Archeologia in Abruzzo:Storia Romana

Le origini di Alba Fucens sono oggetto di dibattito tra gli storici, con alcuni che la attribuiscono ai Marsi e altri agli Equi. Tuttavia, Tito Livio, considerato una fonte autorevole, la colloca nel territorio degli Equi. Questo popolo fiero e militarmente capace aveva probabilmente costruito sulla collina di Alba un oppidum strategico, dominando le vallate circostanti. La sua posizione non sfuggì ai Romani, che cercarono di conquistarla per rafforzare la loro espansione nell’Italia centrale. Dopo aspri scontri, gli Equi furono sconfitti e Alba Fucens divenne nel 303 a.C., sotto il consolato di Lucio Genucio e Servio Cornelio, una delle più importanti colonie latine. L’importanza strategica di Alba è confermata dall’insediamento di 6.000 coloni, come riportato da Tito Livio: "Soram atque Albam coloniae deductae. Albam in Aequos sex milia colonorum scripta" (IX, 43,25). La città si legò profondamente a Roma, dimostrandole assoluta fedeltà nei momenti cruciali della storia repubblicana.

Durante le guerre puniche, Alba Fucens confermò la sua lealtà inviando 2.000 uomini per contrastare l’avanzata di Annibale verso Roma nel 211 a.C. Dopo la vittoria romana, la città divenne luogo di prigionia per i re sconfitti, tra cui Siface di Numidia (203 a.C.), Perseo di Macedonia (168 a.C.) e Bituito degli Arverni. Anche durante le guerre sociali Alba rimase fedele a Roma, resistendo agli attacchi dei socii ribelli. Dopo la concessione della cittadinanza romana con la "Lex Julia Municipalis de Civitate danda", la città ottenne lo status municipale. Durante la guerra civile tra Mario e Silla, Alba si schierò con Mario, mentre nel conflitto tra Pompeo e Cesare le truppe stanziate nella colonia passarono dalla parte di Cesare. In epoca imperiale la città prosperò grazie all’ammodernamento di edifici pubblici e privati e alla bonifica del Lago Fucino. Tuttavia, a partire dal III secolo d.C., Alba entrò in una fase di declino a causa di eventi sismici e invasioni barbariche, fino al progressivo abbandono della città nel VI secolo.

Storia Medievale

Con la caduta dell’Impero Romano, Alba subì un periodo di decadenza dovuto alle invasioni barbariche, al crollo dell’amministrazione romana e al riallagamento delle terre emerse dalla bonifica del Fucino. La popolazione iniziò a spostarsi verso luoghi più sicuri e difesi, lontani dalle principali vie di comunicazione, ormai terreno di incursioni. Questo fenomeno, insieme al calo demografico del VI secolo d.C., portò all’abbandono del centro urbano, completato nel XI secolo con l’arrivo dei Saraceni. Il borgo medievale sorse sul Colle di San Nicola attorno a un castello, diventando un nuovo centro abitato. Con l’arrivo dei Longobardi, l’area fu annessa al gastaldato di Spoleto e successivamente, sotto Ludovico II, divenne contea sotto il dominio dei Conti dei Marsi.

Nel 1173 Alba Fucens passò sotto il controllo di Ruggero, conte di Albe. Successivamente, Carlo d’Angiò distrusse il borgo durante gli eventi legati alla battaglia contro Corradino di Svevia nei Piani Palentini. Da quel momento Alba perse progressivamente la sua importanza e i suoi territori furono contesi tra le famiglie Orsini e Colonna. Nel 1372 Giovanna Durazzo cedette la contea agli Orsini, che restaurarono alcuni edifici. Tuttavia, nel 1428, la regina Giovanna II la consegnò a Lorenzo Colonna, per poi tornare agli Orsini nel 1441 con Giovanni Antonio. Durante questo periodo, gli Orsini favorirono lo sviluppo di Tagliacozzo e Celano a discapito di Alba, che non partecipò al rinascimento economico e culturale della Marsica. L’arrivo del Regno Borbonico modificò le vie commerciali, isolando Alba e aggravando la crisi economica. Il brigantaggio e il terremoto del 1915 segnarono la fine definitiva del borgo medievale, oggi ridotto a rovine, sebbene alcuni edifici, come la Chiesa di San Nicola e il Castello Orsini, siano ancora visibili.

Storia Moderna

Dopo il devastante terremoto del 1915, i sopravvissuti furono sistemati in baracche di legno nella zona di Santa Maria, ai piedi del Colle San Pietro. Successivamente, il Genio Civile costruì abitazioni antisismiche all’interno della cinta muraria romana, formando un insediamento a ferro di cavallo attorno al "Piano di Civita". Priva di edifici pubblici, la comunità avviò progetti per la costruzione di una nuova chiesa parrocchiale. Il primo progetto del 1921, a tre navate, fu bocciato, mentre nel 1935 fu approvato un nuovo disegno in stile romanico aquilano, che incorporava elementi recuperati dalla vecchia Chiesa di San Nicola, come il rosone e il portale.

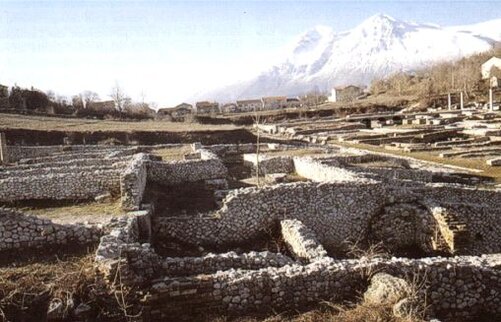

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Alba Fucens tornò ad avere un ruolo strategico: nel 1943 il feldmaresciallo Kesselring stabilì il comando della Linea Gustav a Massa d’Albe, mentre una postazione contraerea fu collocata sulla "terrazza nord" dell’antica città romana. Dopo la guerra, l’emigrazione ridusse drasticamente la popolazione. Nel 1949 una missione archeologica belga avviò una lunga campagna di scavi che riportò alla luce il Piano di Civita e l’anfiteatro romano. Tuttavia, i vincoli archeologici impedirono lo sviluppo urbanistico della nuova Alba, contribuendo allo spopolamento del paese. Nel 1957 la Soprintendenza restaurò la Chiesa di San Pietro sotto la direzione dell’architetto De Logu. Oggi Alba Fucens, con il suo fascino senza tempo, attira circa 40.000 visitatori l’anno, offrendo un’esperienza unica tra storia e archeologia.

---

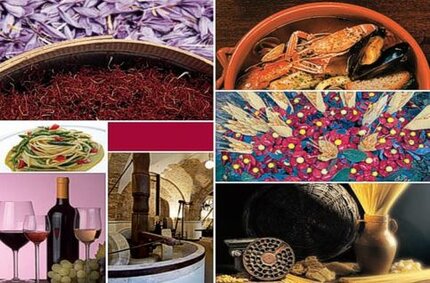

L'Enogastronomia. La cucina abruzzese è la tradizionale cucina dell'Abruzzo; essa è molto vasta ed è originaria dalle tradizioni sia pastorali delle zone interne montane che marinare della zona costiera; tra gli alimenti più utilizzati troviamo: il pane, la pasta, la carne, i formaggi e il vino. L'isolamento che per decenni ha caratterizzato la regione ha fatto sì che quest'ultima mantenesse un'arte culinaria viva ed indipendente. Tra i prodotti abruzzesi che sono entrati nell'immaginario collettivo di tutto il mondo troviamo i classici confetti tipici della città di Sulmona, lo zafferano coltivato principalmente nell'altopiano di Navelli, gli arrosticini di pecora, gli spaghetti alla chitarra e il prestigioso vino Montepulciano d'Abruzzo. Altri prodotti...

---

L'Artigianato in Abruzzo. L’artigianato abruzzese rappresenta una delle espressioni più autentiche della cultura e delle tradizioni locali, tramandate di generazione in generazione. Tra le lavorazioni più celebri spiccano quelle della ceramica e della maiolica, con il borgo di Castelli che vanta una fama internazionale per i suoi manufatti decorati con motivi floreali, religiosi e geometrici. Ugualmente significativa è la tradizione orafa, con la creazione di gioielli come la presentosa, simbolo dell’Abruzzo, e di raffinati monili in filigrana, prodotti in centri come Sulmona e Scanno. La tessitura e il merletto trovano la loro massima espressione nei pregiati tomboli di Pescocostanzo e negli arazzi realizzati con telai tradizionali nei piccoli borghi montani...

---

Sciare in Abruzzo. L’Abruzzo è terra di montagne e di sciatori. È sufficiente spaziare con lo sguardo lungo l'orizzonte, in qualsiasi angolo della regione ci si trovi, per incontrare filari di cime che, allineate come soldatini di piombo, svettano verso il cielo. Sono i massicci della Majella, del Gran Sasso, della Laga, del gruppo Sirente-Velino, solo per citare i più grandi e noti. Un fantastico mondo di alta quota che costituisce il più formidabile complesso montano dell’Appennino (con caratteristiche a volte alpine), collocato strategicamente nel centro dell’Italia e del Mediterraneo. Grandi complessi montuosi, caratterizzati da un forte e duraturo innevamento, attrezzati con stazioni ed impianti turistici numerosi e qualificati...

---

Il mare d'Abruzzo. Dal Tronto a Francavilla al Mare, a sud di Pescara, la costa è una uniforme, regolare e dorata fascia di soffice arenile, larga e accogliente; dalla foce del fiume Foro, a sud di Francavilla, la linea costiera diviene invece alta, portuosa, con scogliere, calette e lunghi tratti di spiaggia a ciottoli, per poi riaprirsi ai larghi arenili solo nel Vastese, al confine col Molise. Il tratto caratteristico di questo paesaggio marino è dunque la varietà, con ambienti e paesaggi per tutti i gusti. Questa particolare bivalenza della riviera, e la stessa conformazione geografica dell’Abruzzo collinare, creano un comprensorio turistico unico nel suo genere che può vantare caratteristiche davvero esclusive: una costa che diventa porta d’accesso all’intero territorio...