Il Parco Nazionale della Majella in Abruzzo

Info Abruzzo > Ambiente e natura

Il Parco Nazionale della Majella

Il Parco Nazionale della MajellaIndubbiamente questo grande Parco, che comprende anche la bastionata del Morrone e i Monti Pizi, è stato e continua ad essere uno dei più importanti contenitori di fauna selvatica d’Italia e d’Europa.

L’ininterrotta presenza dell’uomo sulle sue pendici sin dall’alba dei tempi, testimoniata da giacimenti preistorici che risalgono sino al Paleolitico, costituisce l’essenza stessa, l’identità peculiare del Parco, che è inestricabilmente custode della natura e dell’uomo.

Giacimenti paleolitici, grotte e villaggi neolitici, insediamenti delle età dei metalli, città e santuari italici e romani, eremi e luoghi di culto sacri da epoca immemorabile, grotte e iscrizioni di pastori e briganti, capanne a tholos disseminate ovunque tra i campi agricoli e i pascoli d’altura, le sue tonde e boscose pendici, i suoi alti pascoli, i suoi profondi valloni. Il fascino della Majella risiede dunque nel fatto che è sempre stata considerata una montagna sacra, grembo uterino per i suoi abitanti, materna e aborigena sin nel nome, che richiama quella Maja madre delle messi adorata dai suoi primi agricoltori. Sin dall’alba dell’uomo, è stata rifugio e fonte di vita per cacciatori e agricoltori, eremiti e pastori, soldati e briganti, carbonai e cavatori, paesani e viandanti. La gratitudine e il senso ininterrotto di dipendenza materna che ancora oggi gli abruzzesi dimostrano nei suoi confronti sono dunque ben motivati e comprensibili.

Istituito nel 1995, il Parco ha una superficie di 74.095 ettari e comprende 39 comuni nelle province di L’Aquila, Chieti e Pescara (Abbateggio, Ateleta, Bolognano, Campo di Giove, Cansano, Caramanico Terme, Civitella Messer Raimondo, Corfinio, Fara San Martino, Gamberale, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Lettomanoppello, Lettopalena, Manoppello, Montenerodomo, Pacentro, Palena, Palombaro, Pennapiedimonte, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoferrato, Popoli, Pratola Peligna, Pretoro, Rapino, Rivisondoli, Roccacasale, Roccamorice, Rocca Pia, Roccaraso, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant’Eufemia a Majella, Serramonacesca, Sulmona, Taranta Peligna e Tocco da Casauria). L’Ente Parco ha sede a Guardiagrele e uffici a Campo di Giove.

Dal punto di vista geomorfologico la Majella si presenta come un poderoso blocco calcareo, gibboso e tondeggiante, profondamente inciso da profondi valloni, culminante nel Monte Amaro ad una altitudine di 2793 metri. La posizione geografica immersa nel Mediterraneo, le caratteristiche altitudinali (almeno trenta cime superano i 2000 metri), la tormentata orogenesi, il rigore e la mutevolezza del clima rendono questa montagna unica nel suo genere e custode di una diversità biologica, fra le più importanti d’Europa, che annovera la presenza di elementi floristici mediterranei, alpini, balcanici, pontici, illirici, pirenaici e artici di grandissimo valore biogeografico, oltre che una fauna fra le più prestigiose, con molte specie rare e preziose.

Vivono sulla Majella il lupo, l’orso, il camoscio, la lontra, il capriolo, il cervo. Tra le 130 specie di uccelli spiccano l’aquila reale, il falco pellegrino, il gufo reale, il lanario, l’astore e il piviere tortolino. Le faggete ricoprono i versanti tra i 1000 e i 1800 metri, mentre sui crinali cresce il raro pino mugo, tipico di ambienti nordici. La vegetazione include oltre 1700 specie, numerose delle quali endemiche. La flora e la vegetazione attuale della montagna sono anche il risultato dell’azione umana, che sul massiccio si protrae da millenni, sin dall’invenzione stessa dell’agricoltura, come attestano le numerose pitture rupestri dipinte nei suoi santuari neolitici. Per ricavare campi da coltivare, l’uomo in passato ha distrutto i boschi di quercia e carpino nero che cingevano la montagna alle quote più basse; a quote maggiori, ha invece ridotto la faggeta per allargare i pascoli secondari per gli armenti e – in certi periodi storici – anche per l’agricoltura, che in alcune località della Majella è stata praticata anche a quote molto elevate (1500-1600 m).

È l’unica fra le montagne appenniniche a conservare in quota arbusteti contorti di pino mugo. Sopravvissuti inizialmente nelle aree più impervie ed inaccessibili alle greggi, in seguito alla crisi della pastorizia si sono riespansi nella fascia fitoclimatica propria, compresa tra i 1700 e i 2300 metri. Il pino mugo costituisce formazioni molto estese ed intricate specialmente nel settore settentrionale. Con esso, si rinvengono altre specie arbustive come il ginepro nano, il raro sorbo alpino, l’uva d’orso e altre. Una specie interessante è la sabina: anche questa come il pino mugo, distrutta in molti altri massicci montuosi, è sopravvissuta sulle rupi soleggiate da cui spesso penzola nel vuoto. La montagna custodisce anche un’altra specie rara, la varietà locale di pino nero, che l’azione dell’uomo nel tempo ha spinto a localizzarsi sulle rupi più inaccessibili della Cima della Stretta, del Vallone di Macchialunga e la Valle dell’Orfento. Gli ultimi esemplari colossali aggrappati alla roccia rimangono tuttora a sfidare la gravità e i secoli, testimonianza muta e tenace del grande patrimonio vivente del massiccio della Majella.

Nel Parco si possono visitare piccoli centri di grande interesse storico come l’antica Pacentro, Caramanico con le sue terme, Guardiagrele col suo ricco artigianato artistico, e la splendida Pescocostanzo, dall’orgoglioso centro storico rinascimentale e barocco. Di grande interesse sono anche gli eremi e i luoghi di culto come l’abbazia di San Liberatore a Majella, gli eremi celestiniani del Morrone (Sant’Onofrio e San Pietro) e della Majella (San Bartolomeo di Legio, Santo Spirito a Majella, San Giovanni all’Orfento, Sant’Onofrio di Serramonacesca, Madonna dell’Altare), il santuario di Ercole Curino e la chiesa di San Tommaso a Salle.

LE CAPANNE IN PIETRA A SECCO NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

LE CAPANNE IN PIETRA A SECCO NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLASin dai tempi più antichi, agricoltori e pastori si sono divisi l’utilizzo delle sassose pendici e degli alti pascoli di questa montagna. Tanto le stagionali attività agricole alle quote relativamente inferiori, quanto quelle pascolive a quelle superiori, hanno comportato un’azione millenaria, continua, ossessiva di spietramento dei fondi, testimoniato dagli innumerevoli cumuli di sassi che costellano con regolarità il suo paesaggio.

Questo mare di pietre è all’origine dei lunghi muri a secco a delimitare i campi, dei muri di terrazzamento per strappare più terra coltivabile alla montagna e regolarizzare il profilo dei pendii, e delle centinaia e centinaia di pajare, capanne in pietra a secco con struttura a tholos, tipiche della civiltà edile mediterranea, che pullulano soprattutto sul versante settentrionale della montagna.

Le caratteristiche di queste capanne variano in funzione della loro destinazione (agricola o pastorale) e della loro localizzazione. Poco al di fuori dei paesi, vicino alle case, esse svolgono la funzione di stalle-fienili. Più su, nella fascia dei coltivi, prendono dimensioni minori e vengono usate stagionalmente dai contadini come rifugio e deposito per gli attrezzi. Ancora più in alto, al margine fra la fascia delle colture e quella dei pascoli, compaiono infine i complessi agropastorali: grandi masserie stagionali, articolate e spesso primitivamente monumentali, dove si coltiva e si accudisce il gregge che pascola più a monte. Varie capanne (il mungitoio, una o più capanne dormitorio, quella per il deposito dei prodotti) vengono raccordate e conchiuse da un alto muro che delimita lo stazzo, il recinto per il ricovero notturno del gregge, a ricordarci la presenza dei lupi. Ancora più in quota si spingono solo i pastori, che trovano rifugio con le loro greggi nelle numerose grotte e nelle cenge erosive al margine dei valloni. In primavera cominciano ad occupare quelle alle quote più basse, poi man mano che la neve si ritira salgono a quelle più alte. Lo sgrottamento viene chiuso con pietre e pino mugo, sia dove dorme il pastore sia dove stabbiano le pecore.

Purtroppo ormai quasi nessuno alleva più in questo modo, ma la testimonianza del passaggio e della presenza di tanti uomini sulle balze di questa montagna è ancora visibile nelle tante iscrizioni incise sulle sue rocce: nomi, date, luoghi di provenienza, a volte qualche frase sgrammaticata, e tante croci, incise da un popolo semplice e pio, abituato a considerare la natura come la più forte e tangibile manifestazione di Dio.

I SAPORI DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

I SAPORI DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLAIl Parco Nazionale della Majella è custode di una quota rilevante dei profumi e sapori della tradizione abruzzese.

Innanzitutto, esso ospita una delle capitali della produzione italiana della pasta, Fara San Martino, il borgo ai piedi del versante orientale della Majella dove la presenza delle purissime acque della montagna ha favorito fin dall’Ottocento l’insediamento di una fiorente industria specializzata, che raggiunge oggi con i suoi prodotti i mercati di tutto il mondo. Fra i salumi spicca il salsicciotto di Pennapiedimonte, una salsiccia stagionata a base di carne magra di maiale, ricoperta con una pastella di sale e grasso di maiale aromatizzata con pepe nero macinato ed un trito di erbe aromatiche locali (timo, ginepro, rosmarino, alloro, erba cipollina, peperoncino piccante, finocchio e salvia). Fra i formaggi da non perdere il pecorino, prodotto in molte località montane del Parco, e il magnifico caciocavallo degli Altipiani Maggiori, che in questa enclave di alta tradizione zootecnica viene prodotto col delicato e profumatissimo latte crudo dei bovini locali, che pascolano liberi sulle sterminate praterie montane dei comuni di Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Rocca Pia e Palena.

Fra i pani (ogni paese, ogni forno ha la sua ricetta e il suo lievito madre), generalmente corposi e durevoli, realizzati con farine dei grani locali, si distingue per straordinaria ricchezza il pane nobile di Guardiagrele, la cui ricetta (a base di una complessa miscela di farine 00, integrale, di mais, avena, orzo, miglio e segale, con semi di sesamo, olio extravergine di oliva, formaggio, acqua, sale, lievito madre e una piccola quantità di lievito di birra) affonda le radici nel Medioevo.

La sua caratteristica risiede nella ricca sostanziosità e nella lunga capacità di conservazione, arricchite dal caratteristico profumo speziato. I dolci sono numerosi e particolari: innanzitutto i famosissimi confetti di Sulmona, con l’anima di mandorla intera e ricoperti da strati di zucchero. Tipici anche nelle coloratissime e creative confezioni, spesso veri e propri “trionfi floreali”, elaborati e complessi. C’è poi la delicatissima sfogliatella di Lama dei Peligni, che ha una forma ovale e si squama in innumerevoli sfoglie che avvolgono la squisita farcitura, fatta con marmellata d'uva e di amarena, mosto cotto, noci e cacao. Altro dolce particolare sono le “sise delle monache”, dalla tipica e allusiva forma a tre ciuffi (che ricordano appunto dei seni) accostati a triangolo, dette anche “tre monti”, per i puritani che non apprezzano lo straordinario humour del primo nome. Tipico di Guardiagrele, il dolce è costituito da due alti strati di soffice Pan di Spagna farciti con crema pasticciera. Tra le altre specialità dolciarie vale la pena citare i caratteristici pasticci di Rapino, dolci da forno tradizionalmente serviti durante le cerimonie e le feste, dalla forma simile a una tartelletta e ripieni di un composto cremoso a base di latte, cioccolato fondente, limone e di un trito di mandorle tostate e cannella in polvere.

La sua caratteristica risiede nella ricca sostanziosità e nella lunga capacità di conservazione, arricchite dal caratteristico profumo speziato. I dolci sono numerosi e particolari: innanzitutto i famosissimi confetti di Sulmona, con l’anima di mandorla intera e ricoperti da strati di zucchero. Tipici anche nelle coloratissime e creative confezioni, spesso veri e propri “trionfi floreali”, elaborati e complessi. C’è poi la delicatissima sfogliatella di Lama dei Peligni, che ha una forma ovale e si squama in innumerevoli sfoglie che avvolgono la squisita farcitura, fatta con marmellata d'uva e di amarena, mosto cotto, noci e cacao. Altro dolce particolare sono le “sise delle monache”, dalla tipica e allusiva forma a tre ciuffi (che ricordano appunto dei seni) accostati a triangolo, dette anche “tre monti”, per i puritani che non apprezzano lo straordinario humour del primo nome. Tipico di Guardiagrele, il dolce è costituito da due alti strati di soffice Pan di Spagna farciti con crema pasticciera. Tra le altre specialità dolciarie vale la pena citare i caratteristici pasticci di Rapino, dolci da forno tradizionalmente serviti durante le cerimonie e le feste, dalla forma simile a una tartelletta e ripieni di un composto cremoso a base di latte, cioccolato fondente, limone e di un trito di mandorle tostate e cannella in polvere.Tra i liquori, è in assoluto la Centerbe di Tocco Casauria ad occupare un posto di primo piano per personalità e originalità. Prodotto dall’inconfondibile colore verde smeraldo e dall’alta gradazione alcolica (oltre 70°!), ha un intenso profumo di erbe che, raccolte nel circondario, arrivano ancora fresche in fabbrica dove vengono lasciate essiccare e mondate affinché restino solo le foglioline. La ricetta ha origini antichissime ed è ancora oggi gelosamente custodita dalla sola famiglia che produce questo particolare liquore.

SPORT E ATTIVITÀ NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

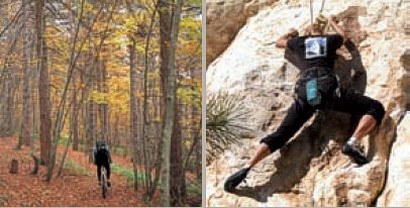

SPORT E ATTIVITÀ NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLAIl territorio del Parco è ideale per una vacanza attiva a contatto con la natura. Le grandi dimensioni e la forma gibbosa e tondeggiante del massiccio, l’assenza di vette rocciose da scalare e i numerosissimi sentieri che la attraversano, fanno della Majella il regno dei camminatori di montagna: consentono escursioni di ogni tipo, dalle comode passeggiate alle ascensioni più difficili. In particolare, il circuito dell’Alta Via della Majella è di straordinaria suggestione; non bisogna tuttavia sottovalutare le dimensioni dell’area sommitale della montagna, che sono enormi e rendono dunque lunghe e impegnative sia le ascensioni alle vette che le traversate.

Sempre per le medesime caratteristiche, tutto quel che sulla Majella si può percorrere a piedi, può essere fatto in mountain bike: i percorsi sono infiniti, e ai sentieri escursionistici si sommano le centinaia di chilometri di carrarecce, mulattiere, strade agricole e forestali, sterrati, antichi tracciati, che tramano come una finissima ragnatela l’intera superficie del grande massiccio, da sempre abitato e percorso dall’uomo.

Fra le escursioni guidate, da non perdere quella al selvaggio e splendido vallone dell’Orfento, con i suoi spettacolari eremi celestiniani, con partenza da Caramanico. Il gran numero e l’eccellente conoscenza del territorio di guide alpine e accompagnatori di media montagna attivi nel Parco rende inoltre possibile ogni tipo di escursione, in assoluta sicurezza.

Notevoli pure le attività di escursionismo e trekking a cavallo, per gli appassionati dell’equitazione di campagna; soprattutto sul versante meridionale, dove i rilievi montani si affacciano sugli enormi spazi degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo, con i piani delle Cinquemiglia, di Roccaraso, di Rivisondoli, di Pescocostanzo, di Palena, dell’Aremogna.

Agli appassionati di arrampicata sportiva è dedicata una eccellente palestra di roccia ad Abbateggio-Roccamorice, mentre l’alto corso dell’Aventino permette torrentismo e canoa. Nel periodo invernale l’offerta diviene di eccellenza per quanto riguarda sia la discesa, sia il fondo. Nel Parco sono infatti collocate numerose importanti stazioni sciistiche: il Comprensorio sciistico dell’Alto Sangro, Pizzoferrato e Gamberale, Passolanciano-La Majelletta, Campo di Giove, Pacentro-Passo San Leonardo. Fra tutte, spicca il Comprensorio sciistico dell’Alto Sangro, al margine meridionale del Parco, il più vasto dell’Italia centromeridionale e settimo a livello nazionale per quantità e qualità complessiva delle piste e dei servizi. Il comprensorio comprende i comuni di Roccaraso, con i suoi eleganti negozi e i maggiori impianti sportivi, Rivisondoli, bel borgo antico famoso per il suo Presepe Vivente, e Pescocostanzo, col suo straordinario centro storico e gli splendidi monumenti rinascimentali e barocchi. Il fondo ha teatri elettivi di esercizio: la splendida cornice del bosco di Sant’Antonio e l’alto pianoro dell’Aremogna.

PER SAPERNE DI PIÙ

Parco Nazionale della Majella

Tel. 0871.80371

www.parcomajella.it

info@parcomajella.it

L’Abruzzo montano

Con numerosi centri sciistici con impianti di avanguardia, comprende i maggiori massicci dell’Appennino (il Gran Sasso d’Italia e la Majella), numerosi rilievi che raggiungono anch’essi notevole altitudine e altipiani intervallati dalle conche dell’Aquila e di Sulmona, mentre verso il confine con il Lazio si stende la fertile conca del Fucino, risultante dal prosciugamento del lago omonimo portato...

Museo all’aperto

Noto in tutto il mondo per la sua natura, l’Abruzzo espone, come un grande museo all’aperto, opere d’arte e monumenti nel suo peculiare e intatto paesaggio.

Accanto a luoghi celeberrimi come la rocca di Calascio, il centro storico di Pescocostanzo, il Museo Archeologico Nazionale di Chieti, il poderoso castello dell’Aquila e altre di meraviglie sparse in ogni angolo.

L'Enogastronomia

Una cucina, quella abruzzese, che ha molte anime, per la varietà del territorio e delle culture che in essa convivono. C’è l’evoluzione della cucina, quella dei “poveri”, fatta di piatti semplici, di carni ovine, zuppe e minestre, formaggi ed erbe aromatiche e quella “colta e borghese”, i "macceroni alla chitarra" e le "Crispelle mbusse" della provincia di Teramo, e capace di valorizzare sapori con preparazioni...

L'ospitalità in Abruzzo

Da maggio a settembre centinaia di alberghi, pensioni, campeggi, residence, B&B e appartamenti privati sono pronti ad accogliere i turisti, offrendo un ventaglio di proposte e possibilità, in grado di soddisfare gusti ed esigenze, anche le più esigenti.

Le capacità ricettive della riviera abruzzese sono davvero notevoli: in grado di sostenere flussi turistici fatti di grandi numeri nei periodi...