L'artigianato locale in Abruzzo

Le meraviglie > Artigianato in Abruzzo

I principali laboratori di artigianato in Abruzzo

L’artigianato abruzzese rappresenta una delle espressioni più autentiche della cultura e delle tradizioni locali, tramandate di generazione in generazione. Tra le lavorazioni più celebri spiccano quelle della ceramica e della maiolica, con il borgo di Castelli che vanta una fama internazionale per i suoi manufatti decorati con motivi floreali, religiosi e geometrici. Ugualmente significativa è la tradizione orafa, con la creazione di gioielli come la presentosa, simbolo dell’Abruzzo, e di raffinati monili in filigrana, prodotti in centri come Sulmona e Scanno. La tessitura e il merletto trovano la loro massima espressione nei pregiati tomboli di Pescocostanzo e negli arazzi realizzati con telai tradizionali nei piccoli borghi montani.

L’artigianato abruzzese rappresenta una delle espressioni più autentiche della cultura e delle tradizioni locali, tramandate di generazione in generazione. Tra le lavorazioni più celebri spiccano quelle della ceramica e della maiolica, con il borgo di Castelli che vanta una fama internazionale per i suoi manufatti decorati con motivi floreali, religiosi e geometrici. Ugualmente significativa è la tradizione orafa, con la creazione di gioielli come la presentosa, simbolo dell’Abruzzo, e di raffinati monili in filigrana, prodotti in centri come Sulmona e Scanno. La tessitura e il merletto trovano la loro massima espressione nei pregiati tomboli di Pescocostanzo e negli arazzi realizzati con telai tradizionali nei piccoli borghi montani.Accanto a queste arti, si distingue la lavorazione del ferro battuto, del legno e della pietra, utilizzati per creare oggetti funzionali e decorativi che arricchiscono l’architettura locale. La scultura in pietra bianca della Majella e i mobili intagliati in legno sono testimonianze dell’abilità degli artigiani abruzzesi. Non meno importante è la produzione di strumenti musicali tradizionali, come le zampogne, e quella di cesti intrecciati a mano con vimini e giunchi. Queste creazioni non sono solo opere d’arte, ma veri e propri racconti di un’identità culturale profondamente legata al territorio, che resiste al tempo e si rinnova attraverso il dialogo con le nuove generazioni.

Ecco un elenco delle principali forme di artigianato tradizionale in Abruzzo:

L'Artigianato in Abruzzo

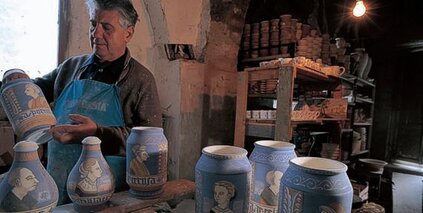

L'Artigianato in AbruzzoUno degli elementi più intriganti tra quelli che rendono affascinanti i borghi della montagna abruzzese sono senza dubbio le botteghe artigiane che si incontrano passeggiando tra le viuzze e i vicoli.

A seconda delle attività produttive che vi si tengono, le botteghe artigiane sono ora linde ed ordinate, ora polverose e confusionarie, ma sempre vissute, specchio della personalità e della creatività di chi vi lavora.

L’artigianato abruzzese è figlio di maestrie secolari che si sono sviluppate mescolando le capacità manuali nella produzione di oggetti utili con il gusto per il decoro e per il rudimentale design, tipico di una popolazione semplice e legata alla sua terra e alla montagna. È infatti il genius loci quell’inestimabile valore aggiunto che rende il prodotto artigianale intrinsecamente diverso da quello industriale, collocando il primo nel mondo della spiritualità e il secondo in quello della pura materialità. Nelle mani degli artigiani abruzzesi prendono quindi vita la ceramica e il ferro, l’oro e i merletti, il rame e la pietra, il legno e la lana. Accantonata in molte parti d’Italia negli anni dello sviluppo industriale, la tradizione del lavoro manuale e dell’artigianato si è per fortuna conservata in questa terra, dove tradizione e futuro lavorano insieme. Che siano ceramisti, scalpellini, orafi, intagliatori, fabbri, tessitori, liutai, pellai o ramai, gli artigiani abruzzesi vivono e lavorano in ogni angolo della regione, e in particolare nei borghi di montagna. Importanti rassegne estive dedicate all’artigianato artistico abruzzese (tra le più antiche Guardiagrele e Castelli) rendono note le eccellenze di questa produzione e più facile e diffusa la loro reperibilità.

Abruzzo, la regione più verde d’Europa

In Abruzzo la natura è una risorsa protetta. Con un terzo del proprio territorio destinato a parchi, la regione non solo esprime un primato culturale e civile nella protezione dell’ambiente, ma si colloca come maggiore area naturalistica d’Europa, vero cuore verde del Mediterraneo.

La funzione che l’Abruzzo dei Parchi svolge a livello nazionale e internazionale nella conservazione dell’ambiente e della biodiversità è difficilmente sottovalutabile, se si pensa che la regione custodisce un grandissimo numero di specie animali e vegetali.

L’Abruzzo montano

Con numerosi centri sciistici con impianti di avanguardia, comprende i maggiori massicci dell’Appennino (il Gran Sasso d’Italia e la Majella), numerosi rilievi che raggiungono anch’essi notevole altitudine e altipiani intervallati dalle conche dell’Aquila e di Sulmona, mentre verso il confine con il Lazio si stende la fertile conca del Fucino, risultante dal prosciugamento del lago omonimo portato a termine dal Duca Alessandro Torlonia nel 1875, opera grandiosa, che peraltro era stata più volte programmata fin dall’epoca dell’impero Romano.

L'Enogastronomia

Una cucina, quella abruzzese, che ha molte anime, per la varietà del territorio e delle culture che in essa convivono. C’è l’evoluzione della cucina agropastorale, quella dei contadini e dei pastori “poveri” delle zone montane e pedemontane, fatta di piatti semplici e saporiti, di carni ovine, zuppe e minestre, formaggi ed erbe aromatiche e quella “colta e borghese” di Teramo, capace di valorizzare sapori primari con preparazioni più complesse: timballo di scrippelle, tra cui le “mazzarelle”; “virtù”.

Continua a leggere...

Un grande museo all’aperto

Noto in tutto il mondo per la sua natura, l’Abruzzo espone, come un grande museo all’aperto senza orari né mura, opere d’arte e monumenti nel suo peculiare e intatto paesaggio. Accanto a luoghi celeberrimi come la rocca di Calascio, lo straordinario centro storico di Pescocostanzo, il Museo Archeologico Nazionale di Chieti, il poderoso castello cinquecentesco dell’Aquila, emozionano il viaggiatore decine e decine di meraviglie meno note, sparse in ogni angolo della regione. I restauri di chiese e castelli, la sistemazione e la valorizzazione dei siti...